Analyse de la tempête Herminia

Fin janvier 2025, la tempête Herminia a balayé la France, faisant passer jusqu’à 11 départements en Vigilance orange Météo-France.

En début de semaine dernière, la tempête Herminia a balayé la France, faisant passer jusqu’à 11 départements en Vigilance orange Météo-France. Ses violentes rafales de vent et pluies intenses, rares en cette saison, ont causé de nombreux dégâts.

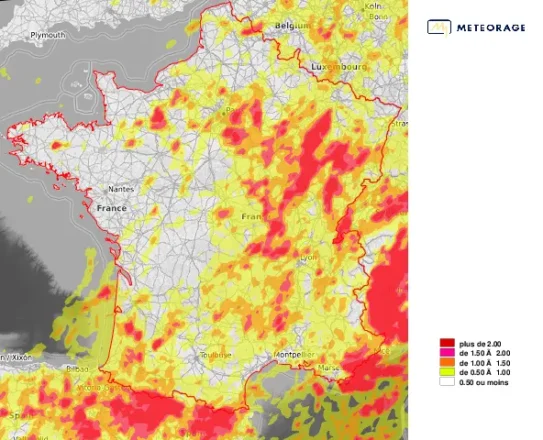

Le 27 janvier 2025 s’est ainsi hissé en France au 4ᵉ rang des journées de janvier les plus foudroyées depuis le début de nos relevés !

Saviez-vous que pour comprendre son origine, il faut aller jeter un œil une semaine auparavant du côté de l’Amérique du Nord ?

Suivez pas-à-pas les explications de notre expert météo dans cette étude de cas électrisante !

Découvrez notre analyse complète.

Analyse de l'épisode pluvio-orageux

en France le 27 janvier 2025

Par Joris Royet, Chef de projet Météo, METEORAGE

Contexte météorologique

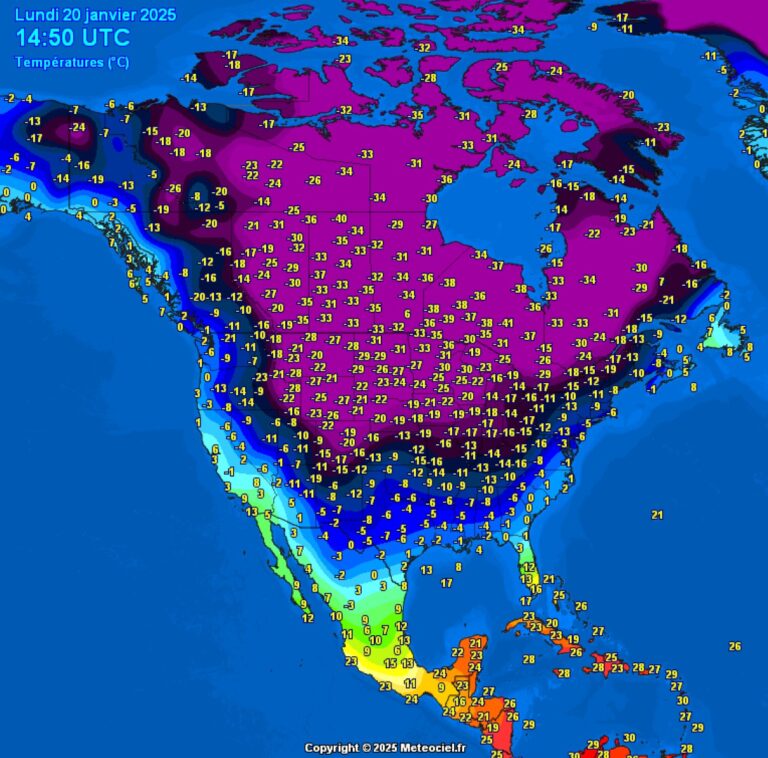

Une vaste descente d’air froid a balayé l’Amérique du Nord au cours de la semaine du 20 janvier, générant un contraste thermique marqué avec les régions situées plus au sud. Les températures ont plongé jusqu’à -20 à -30 °C sur une large partie nord du continent, tandis que des gelées ont atteint le littoral du golfe du Mexique.

Cette invasion d’air glacial en Amérique du Nord n’a pas été sans conséquence pour l’Europe. En effet, le contraste thermique induit par cette coulée froide a renforcé le courant-jet sur l’Atlantique Nord, créant des conditions propices à une cyclogenèse plus active. Ainsi, plusieurs creux dépressionnaires se sont formés le long de ce flux d’ouest en est.

Ce regain d’activité dépressionnaire est à l’origine des tempêtes successives ayant touché l’Europe entre fin janvier et début février, accompagnées d’orages sur les fronts actifs et de ciels de traîne instables à l’arrière.

Chronologie des événements

JANVIER

Une cyclogenèse explosive sur l’Atlantique.

Le courant jet, renforcé au large du Canada, se dirige vers les îles britanniques en s’intensifiant. Une puissante cyclogenèse se met en place, favorisant la formation de dépressions marquées sur l’Atlantique. Le premier système de cette série donne naissance à la tempête Eowyn, qui frappe particulièrement l’Irlande. Au cœur du système, la pression chute jusqu’à 939 hPa, enregistrée par une bouée au large des côtes irlandaises, tandis que les rafales dépassent 180 km/h sur le littoral.

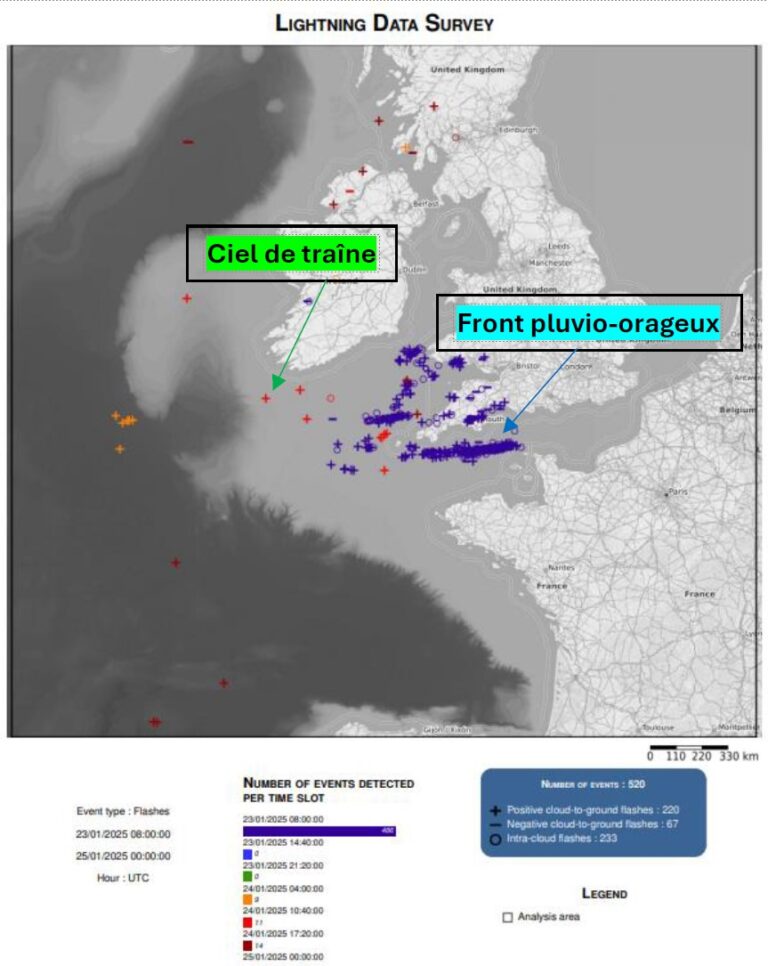

À l’avant de la tempête, l’instabilité s’accentue, déclenchant un premier front pluvio-orageux le 23 janvier entre les côtes de la Manche et l’Angleterre. Près de 500 éclairs sont détectés, dont environ 50 % captés par nos réseaux. À l’arrière du système, des orages se développent de manière plus désorganisée. Qualifiés d’orages de masse d’air froid (ou ciels de traîne), ils se forment lorsque l’air refroidi en surface contraste avec une masse d’air très froid en altitude, atteignant environ -30 à -35 °C à 5 000 m. Pour l’instant, ces orages restent peu nombreux.

JANVIER

Tempête Herminia : vents violents et forte instabilité.

Un deuxième système perturbé évolue en tempête en approchant les côtes européennes : il s’agit de la tempête Herminia. Contrairement à Eowyn, le courant-jet est cette fois orienté plus au sud, exposant directement la France à des vents violents et à une instabilité marquée.

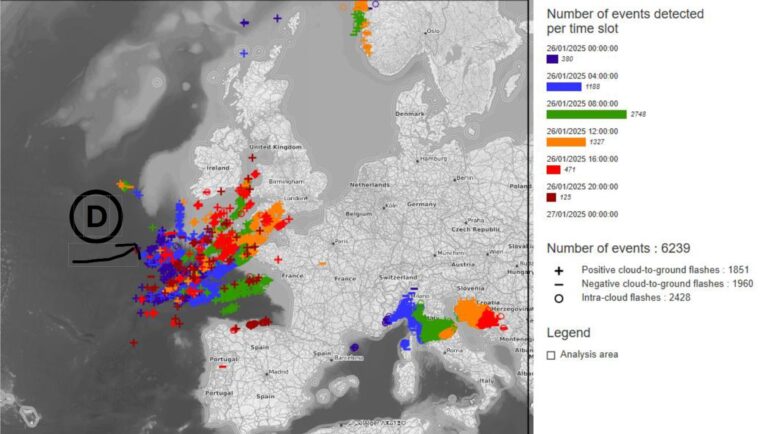

Une dépression très creuse, avoisinant les 950 hPa, est à l’origine des orages observés sur l’Atlantique à l’avant de la tempête. L’activité électrique s’intensifie au-dessus des eaux relativement chaudes, mais aussi sur le nord de l’Italie et en mer Adriatique, sous l’effet d’un forçage dynamique.

À l’arrière du système, un ciel de traîne particulièrement actif se met en place sur l’Europe de l’Ouest, maintenant un temps instable sur la région. Sous ce ciel de traîne, les orages éclatent de façon anarchique, mais principalement dans les zones où le contraste thermique vertical est le plus marqué. Ces orages de masse d’air froid se développent là où l’air en altitude, particulièrement froid, surplombe une surface encore relativement douce, favorisant ainsi une forte instabilité.

JANVIER

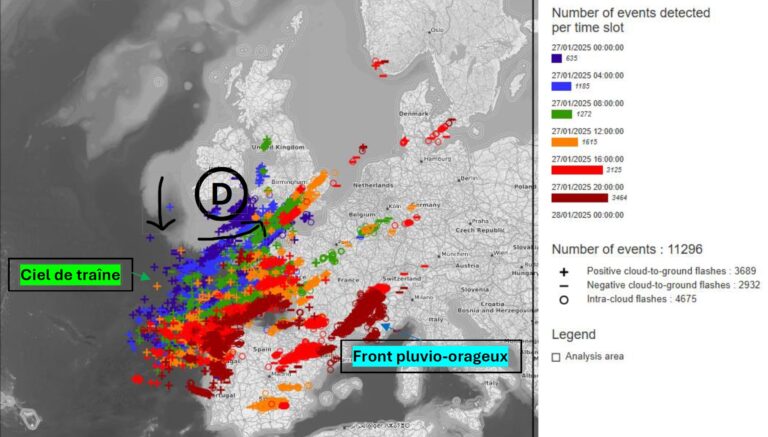

Un pic d’activité électrique sur l’Europe de l’Ouest.

L’activité électrique atteint son paroxysme en Europe de l’Ouest alors que la tempête s’approche de la France, accompagnée de fortes pluies et d’inondations dans le nord-ouest du pays, ainsi que de violentes rafales de vent à l’échelle régionale. Des pointes à plus de 200 km/h sont enregistrées sur les Pyrénées sous un puissant flux de sud, tandis que la Bretagne subit des rafales dépassant 150 km/h.

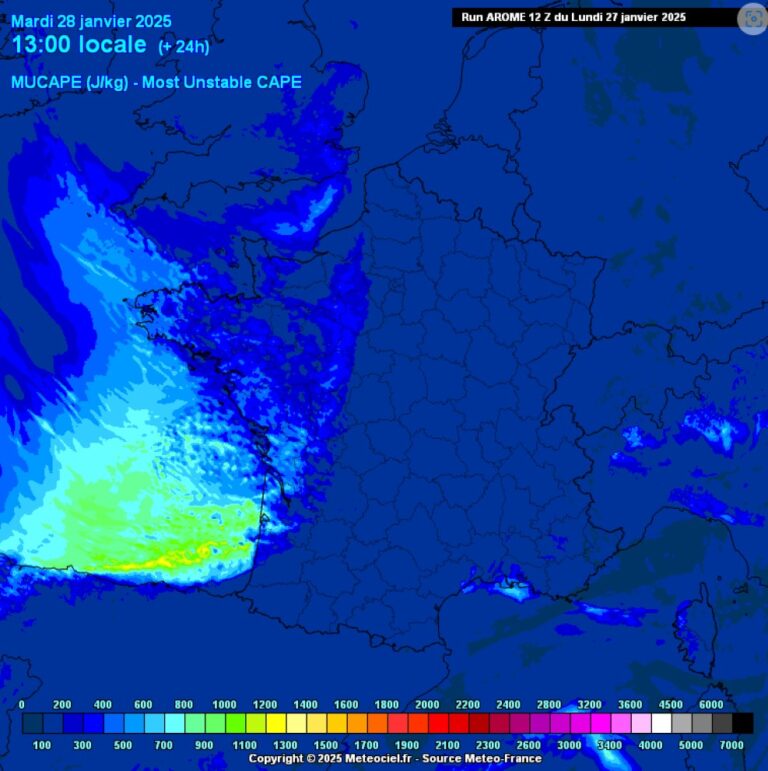

En altitude, l’air plonge à -30 °C, contrastant fortement avec des eaux relativement douces (autour de 10 à 12 °C), favorisant une instabilité marquée. Cette dynamique se traduit par une intense activité orageuse sous un ciel de traîne très actif.

Les premiers orages éclatent en mer, avec près de 6 000 éclairs nuage-sol détectés. Sur les terres, un front pluvio-orageux bien structuré se met en place entre le Languedoc et les Alpes du Nord, générant plus de 1 500 éclairs CG. La région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement touchée, avec près de 900 éclairs détectés lors du passage du front, accompagné de fortes pluies et de chutes de grêle. Avant l’arrivée du système, les températures atteignent des niveaux dignes d’un mois d’avril, culminant à 19,3 °C, ce qui a contribué à l’intensité de l’épisode orageux.

Plus à l’ouest, une supercellule de type LT (Low Topped), caractérisée par son développement sous une tropopause relativement basse et ses dimensions réduites, se forme dans le Gers, au sein du ciel de traîne actif qui domine l’ouest du pays.

Au total, plus de 7 500 éclairs CG sont détectés en Europe de l’Ouest lors de cet épisode, dont une majorité en mer sous la traîne active et plus de 1 500 en France métropolitaine lors du passage du front orageux. Le 27 janvier se classe ainsi au 4ᵉ rang des journées les plus foudroyées pour un mois de janvier depuis le début des relevés de Météorage.

Quelques orages résiduels sont encore observés le lendemain, mais l’activité électrique diminue progressivement à mesure que la dépression se comble. Ce lent affaiblissement laisse place à des conditions plus stables, marquant la fin de cet épisode particulièrement agité.

La puissante descente d’air froid sur l’Amérique du Nord a joué un rôle clé dans le développement d’une cyclogenèse intense sur l’Atlantique Nord. Cette activité dépressionnaire marquée s’est ensuite renforcée en approchant l’Europe.

En altitude, les températures extrêmement froides ont généré un fort contraste avec l’air doux et humide advecté par un flux de sud-ouest dans les basses couches de l’atmosphère. Ce contraste thermique a favorisé une instabilité remarquable, avec des valeurs de CAPE dépassant localement les 1 000 à 1 400 J/kg, un niveau très élevé pour un mois de janvier.

Les eaux relativement chaudes de l’Atlantique ont amplifié le contraste thermique vertical, favorisant un ciel de traîne particulièrement actif au-dessus de l’océan. Par ailleurs, les températures élevées observées à l’avant du système, notamment sur le sud et l’est de la France, ont fourni un surplus d’énergie aux orages frontaux, renforçant leur intensité.